DPC RECRUIT

研修レポート

2025年 新人研修

吉岡嶺さん&五味拓哉さん&小林美琴さん&色川雄大さん&前田将史さん&島田光さん

本年度の新入社員6名による、研修発表会を開催しました!

吉岡さんは在宅医療における薬剤管理の重要性と相互作用について注目して発表してくれ

ました。

高齢化の進展に伴い、複数の慢性疾患を抱える高齢者が増加し、5種類以上の薬を服用す

るケースが多くなっています。その結果、飲み間違いや副作用のリスクが高まっています

。在宅医療では特に認知症患者や独居高齢者において、薬の飲み忘れや服用ミスが問題と

なっています。

研修中には、お薬カレンダーを活用した1週間毎の薬の整理や、服薬支援ロボットの使用

により、患者にとって最適な支援を行うことが大切だと感じました。

今後の課題には、薬を実際に服用したかどうかの確認が困難な点や、見守りセンサーや服

薬確認機能の技術導入に伴うコストや操作の難しさが挙げられます。加えて、高齢者やそ

の家族のITリテラシー向上と、継続的なサポート体制も重要です。

ポリファーマシーにおいては薬物相互作用についても考慮しなくてはなりません。リスク

を減らすためには、患者一人ひとりに合わせた薬剤管理が求められます。薬剤師は、医師

や看護師と連携し、薬物の服用履歴や併用薬の確認を行い、リスクのある組み合わせを避

けるための指導を行う必要があります。

研修を通して、私は薬剤師ができることや求められていることの幅広さを実感しました

薬剤師は在宅医療においても薬物相互作用のリスクを管理し、患者の安全を守る重要な役

割を担っています。医療チーム内での情報共有を通じて、薬剤師が積極的に意見を出し、

より安全で効果的な治療を提供できるよう努力していきたいと考えています。

との幅広さを実感しました。

五味さんは資格を持っているアロマについて発表してくれました。

アロマは植物から抽出された香り成分で、一般的にエッセンシャルオイルとして利用され

、リラックスや治療効果が期待されています。アロマの効果には、ストレス軽減やホルモ

ン調整、虫よけなどがありますが、使用に際して注意が必要です。例えば、妊娠中や乳幼

児には安全性が低いため、使用を避けた方が良いとされています。また、アロマは高濃度

で使用するとめまいや頭痛の原因になる可能性があり、ペットにも影響を与えることがあ

ります。

さらに、アロマの値段は抽出が手間のかかるため高価で、品質の良いものは特に高価です

。実際の使用においては、ディフューザーやアロマボールを用いることが多いですが、長

期間の使用や多種類を使用する場合はコストがかさみます。

実験によると、ベルガモットやレモングラスのアロマがアルツハイマー型認知症の患者に

精神症状の緩和をもたらし、レモングラスウォーターは介護施設で知的機能の改善を示す

結果が出ました。

しかし、アロマは補助的な治療として利用するべきであり、すべての患者に効果があるわ

けではありません。これらの結果を踏まえて、薬剤師としては薬の治療だけでなく、アロ

マを補助的な手段として提案することが可能であると考えています。

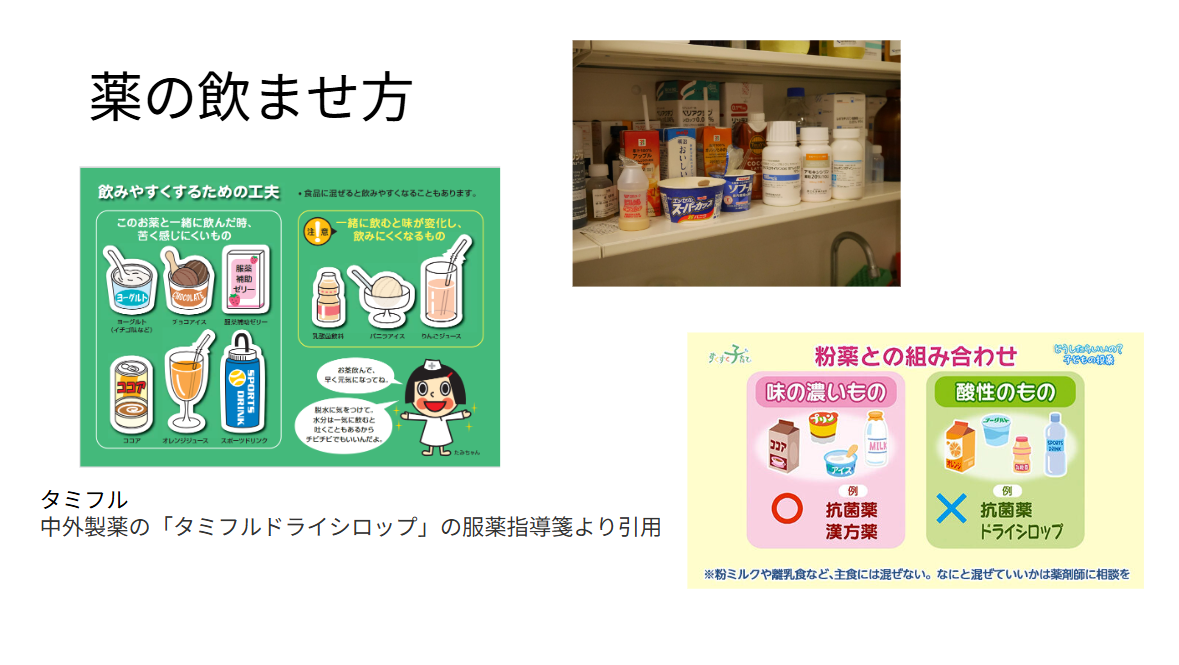

小林さんは服薬体験を通じてコンプライアンスを高めることの重要性を感じたようです。

服薬体験では、乳糖を毎食後に服用するという設定で継続的な服薬を試みましたが、完璧

に遵守することはできませんでした。特にお昼の服用が多く忘れがちで、外食時に薬を持

参し忘れることが原因でした。この経験を通じて、薬を飲むという行為が意識から抜け落

ちがちであることを実感しました。

服薬指導においては患者さん一人ひとりの生活スタイルや実際の状況を十分に考慮する必

要があることを実感しました。

小児に服薬を行う際には、薬剤師が直接指導するのではなく、実際に服薬を行うお母さん

への指導が重要です。

また、吸入薬のデバイス選定においては、患者さんの使いやすさと継続的な服薬ができる

かどうかを最優先に考えるべきであると改めて認識しました。

今後は、患者さんの生活スタイルやニーズに合わせた柔軟な服薬指導を行い、コンプライ

アンスを守れるようサポートしていきたいと思います。また、デバイスや薬剤に関する知

識をさらに深め、より良い指導ができるよう努めていきます。

色川さんは調剤報酬の改定から今後求められる薬剤師像について考えてくれました。

2024年の調剤報酬改定の内容を見てみましたが、マイナスになっている状況でした。これ

により、薬局運営において戦略的な対応が求められ、在宅医療やデジタル技術を活用した

業務効率化がますます重要になると予想されます。新人研修では、自動調剤機や水剤分注

機の見学を通じて、業務の効率化と精度向上の重要性を実感しました。

厚労省の考え方では2025年までにすべての薬局が「かかりつけ薬局」として機能し、2035

年には地域連携薬局が主流となる方針が示されています。その考え方に沿って、今後も調

剤報酬は変わっていくでしょう。

これからの薬剤師が地域医療の中で果たす役割は、薬の知識や技能だけでなく、地域との

連携や患者との信頼関係を築くことだと思われます。

コミュニケーション能力や地域とのつながりを強化し、患者さん一人一人に寄り添った薬

剤師として成長していくことが求められます。

今後もこれらの学びを日々の業務に活かし、患者さんの信頼を得るために尽力していきま

す。

前田さんは自身が経験した災害とHUG研修について話してくれました。

私はこれまでに、東日本大震災と西日本豪雨という2つの大きな災害を経験しました。そ

の体験を通して学んだことを、新人研修やHUG研修に重ねてお話しさせていただきました

。

まず、東日本大震災(2011年3月11日)では、私の住んでいた茨城県つくば市で震度6の揺

れを経験しました。当時私は中学生で、部活中に突然大きな地震が起き、立っていられず

地面にしがみつくような状況でした。校舎はガラスが割れるなど大きな被害が出て、すぐ

に避難指示が出されました。自宅では家具が倒れ、ドアも歪んで開かず、窓から入るほど

の被害がありました。ライフラインは一時的に止まりましたが、内陸だったため津波の被

害はありませんでした。

次に、西日本豪雨では、私が広島県呉市の大学に通っていた際に大雨の影響で周囲の市町

村が土砂災害に見舞われました。呉市自体は大きな被害はなかったものの、物流が止まり

孤立状態となり、水や食料が手に入らず、給水車の支援を受けるなど厳しい状況が数週間

続きました。最終的にはフェリーと新幹線を利用して実家に戻ることができましたが、周

囲のキャンパスでは建物が土砂に埋まるなど深刻な被害もありました。

これらの体験を踏まえて、長野県での新人研修中に「HUG研修(避難所運営シミュレーシ

ョン)」を受けました。実際の避難所運営を模擬体験し、医療従事者同士の連携の難しさ

や、瞬時に判断しなければならない現場の厳しさを体感しました。特に、避難者をどう受

け入れるか、どこに配置するかなど、リーダーの存在や意思決定の重要性を強く感じまし

た。

これらの経験から、災害時の対応だけでなく、日常の中での備えや支援の在り方、連携の

大切さを学びました。今後は、この学びを実務にしっかりと活かしていきたいと思います

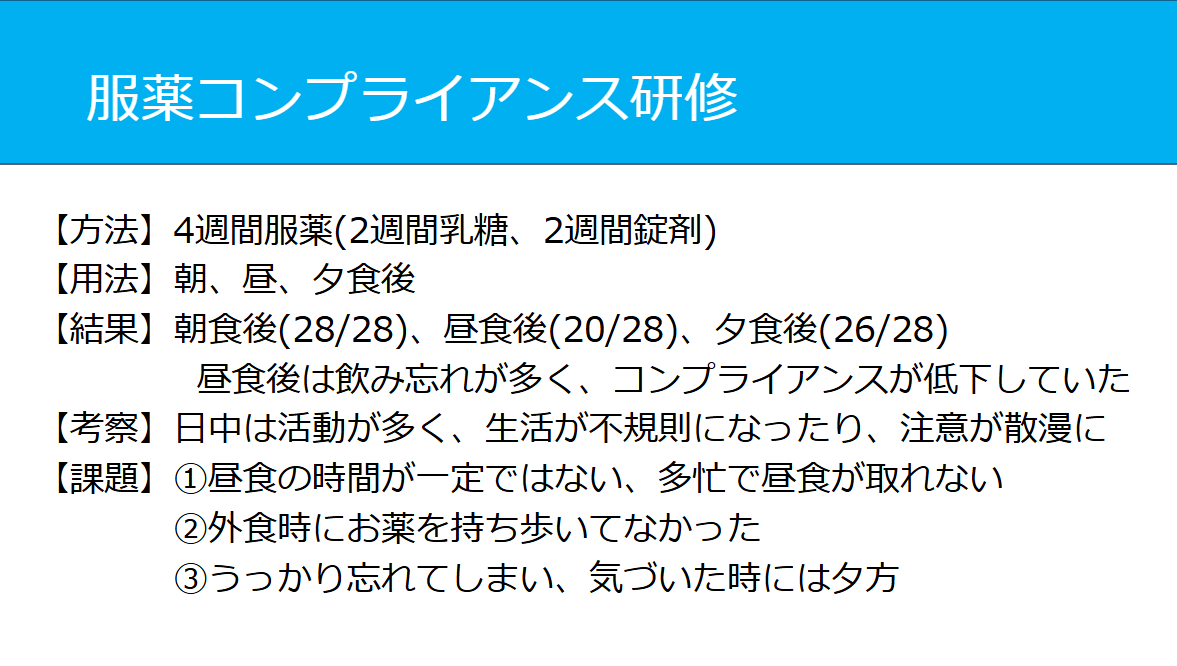

島田さんは服薬コンプライアンス研修、知人からの抗アレルギー薬に関する質問、そして

薬剤師に対する印象という3つのテーマで発表してくれました。

まず服薬研修では、毎食後の服薬を4週間体験しましたが、特に昼は飲み忘れが多く、生

活リズムや薬の携帯忘れが原因だと感じました。対策としては、薬を持ち歩いたりスマホ

のリマインダーを活用したりすることが有効です。また、静岡の薬局で見かけた服薬支援

ロボットも、在宅患者にとって非常に有効だと感じました。

次に、知人から「抗ヒスタミン薬とお酒を一緒に飲んでいいのか?」という質問がありま

した。調べたところ、眠気や注意力低下のリスクがあり、お酒を飲んだ後に時間を空けて

服薬するのが望ましいと分かりました。薬によって眠気の出方も違うため、患者さんの生

活に合わせた薬の選択が大切だと学びました。

最後に、薬剤師に対する「うっとうしい」といった印象を和らげるため、私はまず丁寧な

挨拶と説明から入り、患者さんの気持ちに寄り添った対応を心がけています。病状の再確

認が必要な理由をきちんと伝えることで、信頼関係の構築につながると感じました。

これから、「あの人なら相談できる」と思ってもらえるような薬剤師を目指して、知識だ

けでなく人との関わり方も大切にしていきたいと思います。