DPC RECRUIT

フォローアップ研修

Vol.02第二回DPC研修

伝える、伝わる コミュニケーション技術

Vol.02 研修開催日:2017年8月6日

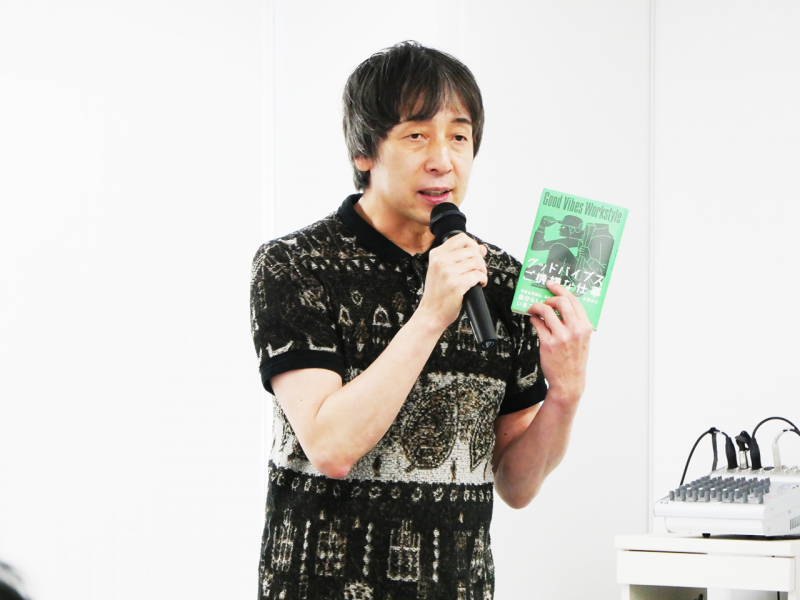

東京工芸大学芸術学部教授

専攻/ビジネス実務論, パフォーマンス研究

大島 武(おおしま たけし)

一橋大学社会学部卒(1988年)、ロンドン大学インペリアル校経営大学院修了・経営学修士(MBA)。 日本電信電話株式会社勤務(1988年〜1995年)を経て、現職。 全国大学実務教育協会ベスト・エデュケーター・オブ・ザ・イヤー最優秀賞(2003年)。 主な著書に、『プレゼン力が授業を変える!』(メヂカルフレンド社 2010年)、『プレゼンテーション概論』(編集代表、2009年)、『プレゼンテーション・マインド「相手の聞きたいこと」を話せ!』(マキノ出版、2006年)など多数。

Program

一部:双方的なゲーム等を取り入れた

(講義形式(part1)、対話形式(part2))

言ったつもり、聞いたはず、ちょっとした誤解やすれ違いは、誰でも経験していることでしょう。

そうしたコミュニケーションギャップを少しでも減らし、相互理解を深めるにはどしたらよいか、それが本研修の目的です。「わかりやすく話すための8箇条」「上手な話の聞き方」「言いにくいことを伝えるためには」「ビジュアルの活用」・・。

皆様の業務に役立つコミュニケーション・テクニックを、ゲームやクイズも交えながら、わかりやすく解説いたします。

第2回目のDPCスペシャル社員研修企画の研修を終えて

大島武先生の講演「伝える、伝わるコミュニケーション技術」に寄せて(文章:本田 英郎)

私の住んでいる街の郊外に、あるスーパーマーケットがあります。駅からわずかに離れた住宅地の一角に店を構えるスーパーの周囲には、洒落たレストランがいくらか存在し、ドラッグストアや銀行のATMなどもあって、生活に必要なものは街の中心地にまで出なくてもだいたいそこで揃う便利さを備えています。

わたしは、週末に海沿いを走り終えたあと、ときどきこのスーパーを訪れて食材を買い求めることがあるのですが、地元のお客さんたちの生活の知恵で時間を分散させているのでしょう、店内はむしろ空いており、レジでも大きな混雑にあうことなく心地よく買い物を楽しむことができます。

ところが、このお店の店員たちは、いつもばたばたしているように見えるのです。本人たちが実際にばたばたしているのかどうかはにわかに判断がつきませんが(人手不足という面はありそうですが)、とにかくばたばたしているようにはたからは見える。レジを担当する人以外に、バックヤードから店内に商品を運んできてしかるべき位置に並べたりする人もいるのですが、なにやら大きな声を出しては「もう〜」とか「信じられない」などと口にしています。その声は店内に響き渡るほどで、客の方が何事かと振り返るほどなのですが、店員たちのその態度はあきらかに客に向けられたものではありません。店内における効率的な動きを乱す同僚の店員がいることに対する明らかな苛立ちを態度に表しているのです。

こうしたことは、社内の研修によってある一定のサービス精神をみなが習得するのが普通なのですが、どうしても日頃のコミュニケーションの苛立ちが顔を出してしますのでしょう。そこには、悪いのはその人であって自分ではないという空気が漂います。仮にそうだとしても、それを堂々と店内で声高に発してみせるという行為は、あきらかにお客様の心理をそのお店から遠ざけることになるのですが、そのことに気づいているのかいないのか、ともかく外部のお客様によるものではなく内部の人間関係の齟齬によって視界が曇ってしまったかのように、店内は険悪な雰囲気に包まれてしまうのです。

コミュニケーションのズレ、不一致、誤解

しかし、じつはこうしたことは日常茶飯事であって、職場のコミュニケーションだけでなく家族のあいだでも恋人のあいだであっても起こりうることは言うまでもありません。コミュニケーションには誤解やズレ、無理解や不一致があるのが当然だという、頭ではわかっていることが現実に眼前に振りかかると感情がつい揺さぶられてしまう。しかしながら、コミュニケーションというのはディスコミュニケーションが当たり前で、すなわち伝えたいことはむしろ「正しく」伝わらないことの方が多いという地点から出発しないと、かえってストレスを溜めることになってしまうのです(ところで「正しく」とはなんでしょう?)。大島氏が研修の冒頭で触れていたように、「コミュニケーションはしょせん記号のやりとりなので、誤解があってあたりまえ」であり、「誤解があるという前提で、そのズレを少しでも減らすように努力する」ことになるのですから。

このスーパーでは、店員たちは日常のコミュニケーションに疲弊している。同僚たちにとらわれている。どうしてわかってくれないの!と言いたげでもある。私たちはどうしても、人間関係のすれ違いを他者のせいにだけして処理してしまいがちですが、「誤解があるという前提で、そのズレを少しでも減らすよう」対話を積み重ねていくしか方法はないのです。

人に何かを伝える手段は、主として言葉によるものですが、もちろんそれ以外にも身振り手振りや表情、口元や眼差しから発せられる雰囲気といったものがそこに加わります。言葉にしても、伝えたい内容そのもの以上に、話す速度、間合いの取り方、相手の反応を気にかけながら話す、といった言葉を取り巻く全体的な雰囲気といったもののほうが、相手にメッセージが伝わるかどうかの鍵を握るといっても過言ではありません。そんなことは自明のことであると、誰もが高をくくってしまいがちなのですが、しかし、頭では理解しているそのことを実践するのは容易ではありません。ばたばたしているときほど、社内の(内部の)スタッフに不満がいきがちですが、コミュニケーションの意識を変えるべきなのはじつは自分自身だったりするのです。

自分自身から離れる、自分をいったん括弧にくくってみる

お客様を相手にする仕事では、思いもよらぬトラブルが起こることがあります。あっという間にレジや受付に人の列ができ、客もスタッフもいらいらし始める。そのようなとき、どうしたらいいか。自分自身の苛立ちを周囲に向けるのではなく、まずは自分を括弧にくくってみることです。その都度、自分の経験や顔を消去してみる。目の前のお客様とただ向き合い、ひとつひとつ静かな手つきで処理していく。大島氏の講義にもあった、相手に「協力してほしい」「あらためてほしい」「理解してほしい」という上からの視線を、お客様を眼の前にした現場ではいったん封印することです。

現場を離れた日常の生活において、仕事を終えたあとの反省会において、職場の人たちとの食事会において、あるいはこうした研修の機会を通じて、なかなかうまく伝わらないコミュニケーションを、諦めたり切断してしまったりせずにいかにして紡ぎ直していくか、縦の糸と横の糸をいかに巧みに織り込んでいくかを俯瞰的に見直してみることは、自分への戒めになります。

大島氏は講義の最後にこう強調します。それでも「どうしても相手に通じないときはどうするのか」。「意を尽くして対応したけれど、どうしてもわかってもらえない」場合に、どうすればいいのか。彼はこう結論付けます。「ギリギリまで努力をして、最後は心の中で、魔法の言葉をつぶやきましょう」。「バカは相手にしない」と。

この言葉を耳にしたとき、思わずお父様である大島渚監督の顔が浮かんでしまったのは私だけかもしれませんが、「バカは相手にしない」というこの言葉には、いささかのなげやりな感慨が込められているわけではないことは言うまでもありません。また、研修の最後を和やかな笑いで包み込むためのわかりやすい標語であるわけでもありません。「バカは相手にしない」という決定的な一語は、あくまで声に出されることなく、心の中でひそかにつぶやかれるものなのです。「バカは相手にしない」という言葉の意味することは、研修の主旨であるコミュニケーション論の文脈に添っていえば、相手だけではなく自分自身も含めた双方向の「伝える・伝わる」の試みが、ときに誤解やスレ違いを生むときがあったとして、そのコミュニケーションをあれこれ騒ぎ立てずにただ宙吊りにしておく、そのままにしておく、自分自身も含めてしばし相手にしないでおく(わたしは正しい、あなたが悪いと善悪の白黒をすぐに決めて安心したりしない)という技術だと、私なりに理解しています。この言葉の持つ表面的ではないニュアンスを、個々のコミュニケーションの場で思い出してみてほしいと思います。

漱石も悩んだコミュニケーション、そして「弱いつながり」へ

最後に、今からおよそ百年前の1915年に発表された夏目漱石の『硝子戸の中』から引用します。

……他(ひと)に対する私の態度はまず今までの私の経験から来る。それから前後の関係と四囲の状況から出る。最後に、曖昧な言葉ではあるが、私が天から授かった直覚が何分か働らく。そうして、相手に馬鹿にされたり、また相手を馬鹿にしたり、稀には相手に彼相当な待遇を与えたりしている。

しかし今までの経験というものは、広いようで、その実はなはだ狭い。ある社会の一部分で、何度となく繰り返された経験を、他の一部分へ持って行くと、まるで通用しない事が多い。前後の関係とか四囲の状況とか云ったところで、千差万別なのだから、その応用の区域が限られているばかりか、その実千差万別に思慮を廻らさなければ役に立たなくなる。しかもそれを廻らす時間も、材料も充分給与されていない場合が多い。

それで私はともすると事実あるのだか、またないのだか解らない、極めてあやふやな自分の直覚というものを主位に置いて、他を判断したくなる。そうして私の直覚がはたして当ったか当らないか、要するに客観的事実によって、それを確める機会をもたない事が多い。そこにまた私の疑いが始終靄のようにかかって、私の心を苦しめている。

もし世の中に全知全能の神があるならば、私はその神の前に跪いて、私に毫髪の疑を挟む余地もないほど明らかな直覚を与えて、私をこの苦悶から解脱せしめん事を祈る。でなければ、この不明な私の前に出て来るすべての人を、玲瓏透徹(れいろうとうてつ)な正直ものに変化して、私とその人との魂がぴたりと合うような幸福を授けたまわん事を祈る。今の私は馬鹿で人に騙されるか、あるいは疑い深くて人を容れる事ができないか、この両方だけしかないような気がする。不安で、不透明で、不愉快に充ちている。もしそれが生涯つづくとするならば、人間とはどんなに不幸なものだろう。

自分自身の言葉の発し方の傾向は、今までの経験にある程度基づいています。しかし漱石に言わせればそれは「広いようで、その実はなはだ狭い」。「前後の関係とか四囲の状況とか云ったところで、千差万別なのだから」、その都度、あまり応用の効かないものとして生成してしまうコミュニケーションと現実に悪戦苦闘するしかないわけです。自分が蓄積してきたかけがえのない(と自分で思っている)経験をいったん括弧でくくり、その場で瞬間的に生成する「伝える・伝わる」瞬間に意識を向けること、そこからこそコミュニケーションの喜び——全面的にはつながれなくても部分的につながれたという充足感(批評家の東浩紀氏の言葉を借りれば「弱いつながり」)——を感じることができたなら、それでよいのではないでしょうか。

Archive

研修開催日:2017年11月5日

Vol.03